Дом Сатова и новости с градостроительного совета

Портал "Стройсар" провёл опрос по поводу сохранения элементов исторического облика здания при реконструкции: Изменение фасада дома Сатова. Комментарии экспертов ИА «Стройсар».

Вчера вечером я поучаствовал в очередном заседании городского архитектурно-градостроительного совета. Пользуясь случаем, спросил в комитете по архитектуре, известно ли им об исчезновении двери из дома Сатова. Там припоминали, что приходили с проектом изменения входной группы в "бутик детской одежды", но речь шла лишь о согласовании вывески, а не об изменении двери. Позвонили в министерство культуры, чтобы они выслали проверку. Так что будем ждать результатов.

страница альбома "Саратов. Модерн"

Кроме того, рассказал о полном изменении фасада одного из памятников в Заводском районе (напишу об этом как-нибудь позже), а многие из членов совета были недовольны строительством на Комсомольской (Хотели как лучше...). Были заданы вопросы о том, как остановить эту стройку и привлечь застройщика к ответственности за строительство совершенно другого объекта, вместо того, на который было выдано разрешение. Думаю и этим наконец займутся.

Но повестка дня была о совсем другом. Первым вопросом значилось "Зоны особой градостроительной ценности на территории города Саратова". Лариса Германовна Тарасова предлагает включить в правила землепользования и застройки регламенты для строительства в таких зонах. Речь идёт о природных зонах (вокруг Кумысной поляны), прибрежной зоне и других. В свою очередь я предложил включить в особую зону и анклав посёлка НИИ Юго-Востока. Дискуссии по вопросу строительства в "особых зонах" продолжались довольно долго и касались многих нюансов получения разрешений на строительство. Есть над чем подумать.

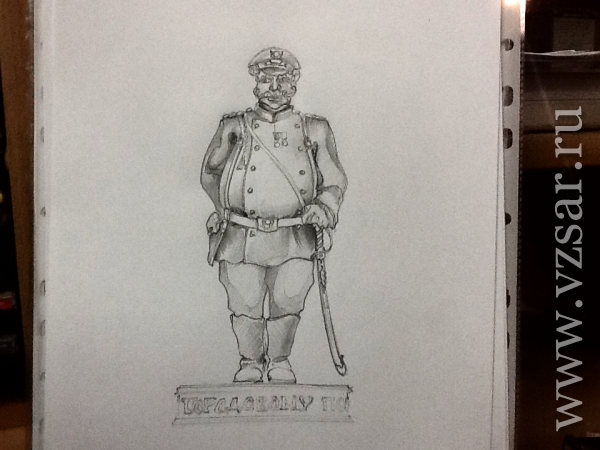

Вторым вопросом значилось рассмотрение проектной документации пяти объектов монументально-декоративного искусства.

Первый памятник - на пересечении улиц Исаева и Муленкова. Бюст герою России Исаеву Н.В. Сам бюст уже готов. Предложение о месте установки одобрено.

Второй объект - мемориальная доска памяти солдата Сидорова И.Е., на доме по адресу ул.Одесская, 2. Солдат Иван Сидоров, не являясь героем России, известен тем, что участвовал в захвате в плен Гиммлера. Членами совета было рекомендовано внести изменения в текст на табличке и его компоновку.

Третий объект - мемориальная доска памяти Героя Советского Союза Паращенко Феодосия Карповича, на доме по адресу ул. Астраханская, 57/73. Предложение было одобрено, из двух вариантов размещения был выбран тот, что ближе к Астраханской улице.

Четвёртый объект - мемориальная доска "Труженикам тыла", которую собираются установить перед музеем Трудовой славы на Соколовой горе. Было рассмотрено несколько вариантов оформления и места установки.

Рекомендован вариант у входа в музей.

Последний обсуждаемый объект - информационная табличка на доме Ф.В.Катенева на Музейной площади, где сейчас расположена Русская классическая гимназия.

Сюда в октябре 1941 года был эвакуирован Президиум Верховного Совета РСФСР. Обсудили расположение таблички на здании и был выбран первый вариант текста на табличке.

![IMG_1302[1].JPG IMG_1302[1].JPG](https://img-fotki.yandex.ru/get/5501/26067123.72/0_14e1ee_692d9c07_XL.jpg)

![IMG_1301[1].JPG IMG_1301[1].JPG](https://img-fotki.yandex.ru/get/5801/26067123.72/0_14e1ed_82980c74_XL.jpg)