2016-07-31 Саратовский обзор

В Саратове обновят парк автобусов, трамваев, троллейбусов. Вероятно в качестве трамваев Саратов получит из Москвы КТМ-8 и белорусские троллейбусы.

Губернатор бьет в точку. Валерий Радаев поручил изменить нормативы точечной застройки в Саратове - с моим комментарием.

Так что ещё одна тема, поднятая мной на встрече с Губернатором, получила огласку и берётся на контроль. См. мой первый вопрос-предложение.

Выступление начальника управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области В.В. Тарновского

На следующей неделе в Областном суде ЗАО РЖД и ООО МонтажСтройЛизинг намерены опротестовать приказ о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия Ансамбля зданий и сооружений Покровского вокзала (г. Энгельс).

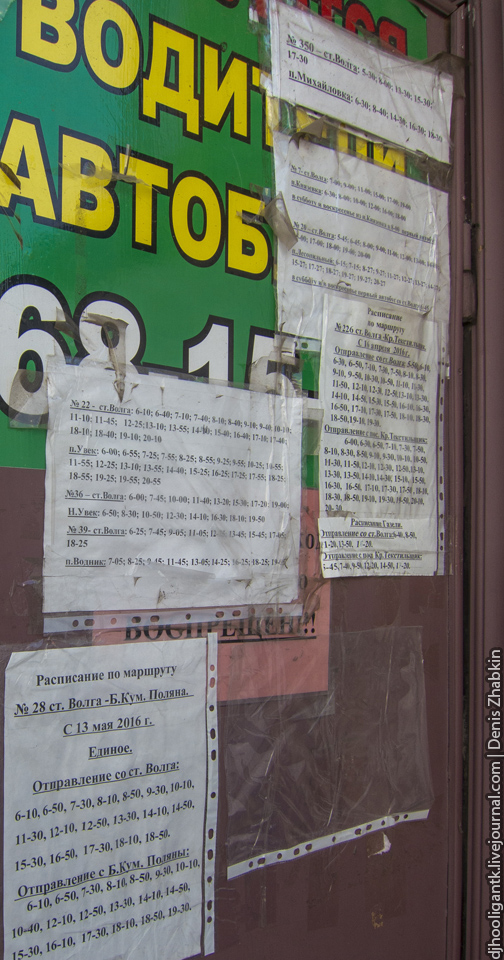

Жители Солнечного-2 жалуются на "транспортную блокаду"

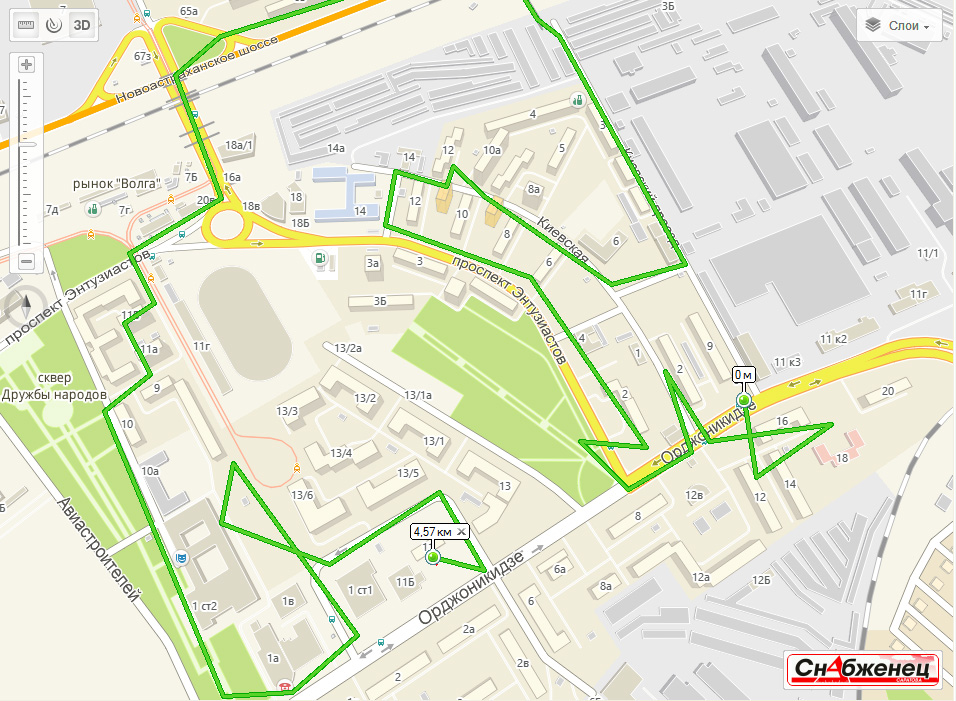

Бешеная черепаха, или Почему я предпочитаю ходить пешком - наблюдения пассажира за работой автобуса 2Д.

В Саратове не допущены на линию автобусы с грязными салонами, неисправной вентиляцией и люками

Правительство рассмотрит предложение о передаче автовокзала в концессию. Губернатор не поддержал идею передачи автовокзала в концессию.

"Аллея роз". 12-й арбитраж встал на сторону Крытого рынка в споре с мэрией.

Отремонтирован фонтан в сквере "Техстекла"

Фасад и балконы дома на проспекте Кирова отремонтируют до конца года - ну наконец заметили состояние памятника со званием лучшего жилого дома на проспекте!

Наконец начался масштабный ремонт дорог.

Саратовцев предупреждают об опасности столкнуться с мифическим трамваем, Дорожный знак до сих пор предупреждает саратовцев о трамваях на улице Горького - с моим комментарием.

В Саратове собираются открыть памятник троллейбусу

Радаев: После открытия фонтана у нового ТЮЗа должен быть установлен памятник Киселеву

Саратовский мост и консерватория вышли в следующий этап конкурса Банка России

Сергей Пилипенко пообещал сохранить каждый метр зеленой зоны у «Рубина». С точки зрения ущемления прав граждан: уменьшения метража зеленых насаждений не будет. Одновременно с размещением парковочных мест появятся зеленые зоны, уходящие вглубь строения.

Общественники устроили скандал в кабинете Сергея Пилипенко. Про бездумное уничтожение деревьев на Московской, Первомайской всё правильно сказано было.

Эксперт: Опиловка деревьев на Чапаева проведена некачественно и не в сезон

Общественники усмотрели коррупцию в опиливании деревьев.

Новая церковь рядом с энгельсским пляжем будет выше десятиэтажки

Фабрика братьев Миллер

Саратов. Июль 1966 года

Губернатор бьет в точку. Валерий Радаев поручил изменить нормативы точечной застройки в Саратове - с моим комментарием.

Так что ещё одна тема, поднятая мной на встрече с Губернатором, получила огласку и берётся на контроль. См. мой первый вопрос-предложение.

Выступление начальника управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области В.В. Тарновского

На следующей неделе в Областном суде ЗАО РЖД и ООО МонтажСтройЛизинг намерены опротестовать приказ о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия Ансамбля зданий и сооружений Покровского вокзала (г. Энгельс).

Жители Солнечного-2 жалуются на "транспортную блокаду"

"Организованная недавно властями новая маршрутка № 8 "А", можно сказать, уже не ходит! Когда ее запускали, обещали интервалы 3-6 минут, а теперь интервалы по 20-25 минут, а иногда и больше! Люди, которые живут в 10-м микрорайоне Солнечного, теперь просто заложники! По сути, у нас вообще нет транспорта в город! Маршрутка №30 тоже стало ходить плохо, но она только до 3-й Дачной ходит, а 8 "А" и вовсе теперь нет, в выходные она вообще не ходит! Ни одной маршрутки! Транспортное управление от нас отмахивается!", - возмутились саратовцы.

Бешеная черепаха, или Почему я предпочитаю ходить пешком - наблюдения пассажира за работой автобуса 2Д.

По моим прикидкам, минут через 45-50 мы должны быть у парка Победы. Но не тут-то было. Автобус какое-то время едет с нормальной скоростью 40 километров в час. Но ближе к улице Чапаева движение его замедляется. Несмотря на пустые дороги (Яндекс.Пробки чертят по всему центру зеленые линии), водитель отчаянно «резинит». Едет со скоростью умирающей черепахи. На светофорах выжидает смены двух-трех циклов «красный-желтый-зеленый», прежде чем двинуться дальше. То небольшое движение воздуха, что было в салоне, прекращается совсем. Бабушки обмахиваются газетами.

В Саратове не допущены на линию автобусы с грязными салонами, неисправной вентиляцией и люками

Правительство рассмотрит предложение о передаче автовокзала в концессию. Губернатор не поддержал идею передачи автовокзала в концессию.

"Аллея роз". 12-й арбитраж встал на сторону Крытого рынка в споре с мэрией.

Отремонтирован фонтан в сквере "Техстекла"

Фасад и балконы дома на проспекте Кирова отремонтируют до конца года - ну наконец заметили состояние памятника со званием лучшего жилого дома на проспекте!

Наконец начался масштабный ремонт дорог.

Саратовцев предупреждают об опасности столкнуться с мифическим трамваем, Дорожный знак до сих пор предупреждает саратовцев о трамваях на улице Горького - с моим комментарием.

В Саратове собираются открыть памятник троллейбусу

Радаев: После открытия фонтана у нового ТЮЗа должен быть установлен памятник Киселеву

Саратовский мост и консерватория вышли в следующий этап конкурса Банка России

Сергей Пилипенко пообещал сохранить каждый метр зеленой зоны у «Рубина». С точки зрения ущемления прав граждан: уменьшения метража зеленых насаждений не будет. Одновременно с размещением парковочных мест появятся зеленые зоны, уходящие вглубь строения.

Общественники устроили скандал в кабинете Сергея Пилипенко. Про бездумное уничтожение деревьев на Московской, Первомайской всё правильно сказано было.

Эксперт: Опиловка деревьев на Чапаева проведена некачественно и не в сезон

Общественники усмотрели коррупцию в опиливании деревьев.

Новая церковь рядом с энгельсским пляжем будет выше десятиэтажки

Фабрика братьев Миллер

Саратов. Июль 1966 года

Саратовский речной порт получил новый теплоход на подводных крыльях. «Метеор-43» уже отправился в первый рейс по Волге до Куйбышева (в настоящее время Самара). Расстояние от Саратова до Куйбышева «Метеор-43» будет преодолевать за 9 часов.

В районе Балакова началось строительство межколхозной оросительной системы. Вода сюда поступит из водохранилища будущей Саратовской ГЭС и оросит заволжскую степь на 5530 гектарах. Новая оросительная система вступит в строй в 1968 году.

В Саратове, Вольске, Петровске, Ершове и других городах области возникли транспортные агентства и пункты. Они будут обеспечивать автомашинами новоселов, чтобы перевезти из магазина мебель или доставить на дом топливо. А открытая в Саратове областная транспортно-экспедиционная контора создана, чтобы координировать работу агентств.

На улице Сакко и Ванцетти преобразилось здание индустриально-педагогического техникума. Выросло два новых этажа, появился красивый вход с просторным вестибюлем, оригинально решена архитектура фасада, отделанного мраморной крошкой. Реконструкция здания позволит улучшить постановку учебного и воспитательного процесса. (Д.Ж.: напомню, закончилось это плачевно)