Научная библиотека СГУ. История

Объект культурного наследия, здание, широко тиражируемое в советское время на открытках и запечатлённое на многих фотографиях. Пока не побывал внутри, я не понимал, почему же ему уделяют столько внимания. Но начнём с его истории.

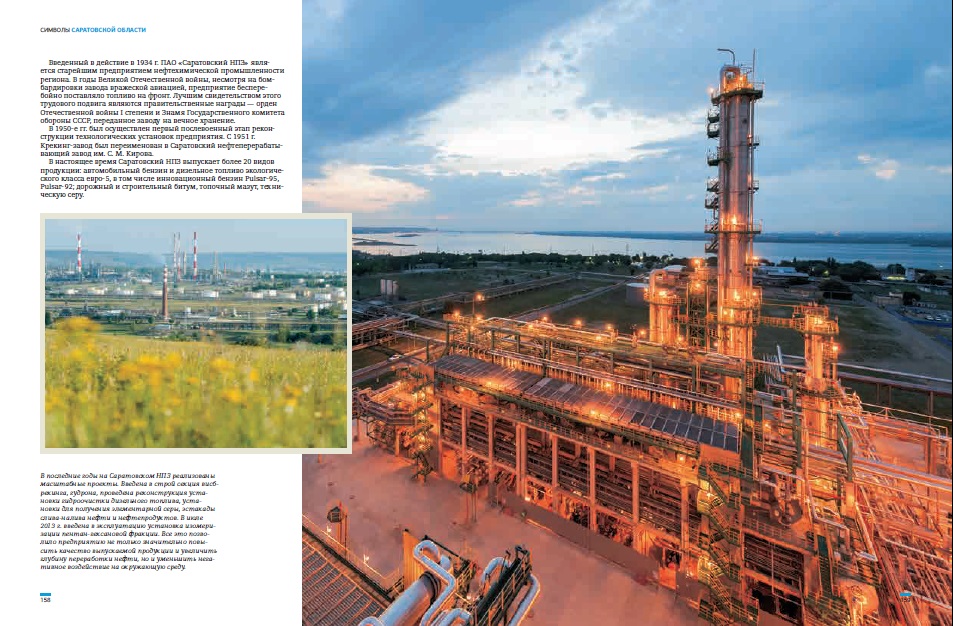

Здание зональной научной библиотеки СГУ. 1986 год.

В плане застройки университетского городка, предложенным Карлом Людвиговичем Мюфке в 1910 году, значилось здание фундаментальной библиотеки. Однако до революции строительство этого объекта так и не было начато. Согласно чертежам, подвальный этаж библиотеки планировался под хозяйственные нужды, на первом этаже велись специализированные операционные работы, второй этаж с двойной высотой потолков занимал главный библиотечный зал. В зале были запланированы мраморные колонны, античные статуи. Третий этаж в живописной манере – рабочие комнаты сотрудников. Но утверждённый строительной комиссией проект не был реализован.

Интерьер фундаментальной библиотеки. Чертёж К.Л. Мюфке.

Но это не значит, что библиотеки у университета тогда не было. Существование такого учебного заведения без научной библиотеки невозможно. И появилась она в том же году, когда университет начал свою работу. Фонд библиотеки на конец 1909 года составил 1553 названия в количестве 2658 томов. Основную часть фонда составили дары профессорско-преподавательского состава и частных лиц. Например, супруги Парцевские из Москвы направили в Саратов поездом 10 ящиков с книгами с 1668 томами и один ящик с хирургическими инструментами.

27 октября 1909 года библиотека была открыта в одноэтажном доме купца Замоткина, который находился на углу Никольской и Большой Сергиевской улиц (перекрёсток Радищева и Чернышевского).

Первое здание библиотеки.

Тогда это было более, чем оправдано, ведь через дорогу от этого дома находилось здание фельдшерской школы, где и проходило большинство занятий студентов университета, пока строились его собственные корпуса.

Литература студентам выдавалась на 1-2 дня и только по письменному заявлению профессора, журналы на дом не выдавались, их чтение разрешалось в кабинете библиотекаря университета 1-2 часа в день по рекомендации профессора.

Места для книг очень скоро стало не хватать, так как помимо библиотеки в одноэтажном доме была и канцелярия университета. Поэтому 4 августа 1910 года библиотека переехала в дом Епархиального ведомства на Большой Сергиевской улице № 147 (ныне ул. Чернышевского) и заняла в нём 4 комнаты первого этажа.

Второе здание библиотеки.

Но и это не помогло. Уже через год помещения здания перестали удовлетворять библиотечным нуждам. Фонд Библиотеки на конец 1910 года составил 9599 названия в количестве 18554 тома. Председатель Библиотечной комиссии университета, профессор И. А. Чуевский возбуждает перед Советом университета вопрос о необходимости постройки собственного здания для Библиотеки университета.

К концу 1912 года библиотечный фонд составляет уже 15073 названия в количестве 28518 томов. Свою личную библиотеку передаёт в дар член Государственного Совета действительный тайный советник М. Н. Галкин-Враский (саратовский губернатор в 1870-1879 гг). В её числе редкие зарубежные книги и красочные российские издание. есть экземпляры с авторскими подписями В. А. Верещагина, Я. П. Полонского, А. П. Чехова.

В начале 1914 года библиотека переместилась в построенный Физический институт (III корпус университета) на Московской площади, где ей выделили 6 комнат в южной половине второго и третьего этажа.

В столь тесных условиях ей пришлось существовать довольно долго. Вопрос о строительстве для библиотеки отдельного здания не раз поднимался. Были прошения о передаче различных зданий поблизости в распоряжение библиотеке. В частности, речь в прошениях шла о здании тюрьмы на Астраханской и зданиях старых казарм на Казрменной (ныне Университетской).

В 1923 году архитектор университета Карл Людвигович Мюфке составил проект достройки и перестройки здания Маминской церкви под фундаментальную библиотеку университета. Но проект не был реализован. Маминская церковь была разобрана, а на её фундаменте вырос жилой дом.

В мае июне 1928 года К. Л. Мюфке и Г. Ю. Маннсом разработано техническое задание для подготовки эскизного проекта отдельного здания ФБ СГУ. В мае 1929 года проект был представлен. На углу Ленинской (ныне – Московской) и Университетской улиц предполагалось выстроить здание в модном тогда стиле конструктивизм.

Проект здания фундаментальной библиотеки от 1919 года авторства К.Л. Мюфке.

В начале 1924 года решением Правления университета ФБ СГУ выделяются дополнительные помещения в I и II корпусах Университета, где организуются библиотечные пункты и читальные залы.

В 1938 году фонд библиотеки перевалил за 1 млн экземпляров.

В 1946-1956 годах библиотеке было выделено дополнительное помещение в здании бывшей 2-й Мужской гимназии на углу улиц Московской и Пугачёвской (ныне – средняя школа №67). Здесь разместили главный читальный зал.

И лишь в 1957 году научная библиотека обрела собственное здание, построенное по проекту архитекторов Д.Ф. Фридмана и С.В. Истомина. Здание было построено в классическом стиле и гармонировало с рядом стоящими корпусами университета. Если посмотреть на здание сверху, то оно напоминает форму раскрытой книги, где от круглых залов под углом в 90 градусов расходятся «страницы».

Это событие не случилось бы, если бы не личность директора Научной библиотеки СГУ. Вера Александровна Артисевич возглавляла библиотеку на протяжении беспрецедентно длительного срока – с 1931 по 1999 годы. С 1947 года началась разработка проекта здания библиотеки, в котором она принимала непосредственное участие. Проект переделывался больше десятка раз, было рекомендовано избавиться от обилия «внешних украшательств». И в 1950 году началось строительство библиотеки, которое продолжалось 7 лет.

Строительство библиотеки. 1952 год.

Вера Александровна внесла огромный вклад в библиотечное дело не только Саратова, но и всего Советского Союза, сделав Научную библиотеку СГУ одним из крупнейших в стране книжных хранилищ. В 1969 году библиотека получила статус Зональной – ответственной за работу всех научных библиотек на огромной территории юго-востока Европейской части СССР.

В 1999 году, после смерти Веры Александровны Артисевич, библиотеке было присвоено её имя, а в 2000 году на здании открыта мемориальная доска.

Мемориальная доска

Общая площадь библиотеки – 10897 кв.м., действуют 908 мест в 14 читальных залах и медиазал, 116 компьютеров. Работают около 20 отделов. Интерьеры библиотеки впечатляют не меньше, чем экстерьер! Лепнина, колонны, люстры, статуи, паркет. Всё сделано в самых лучших традициях сталинской архитектуры.

Сегодня фонд библиотеки насчитывает более 3,2 миллионов экземпляров. На отдел редких книг и рукописей приходится более 50 тысяч экземпляров. Это книги не только местного или российского, но и мирового значения, датируемые даже 15 веком. Имеются авторские подписи известных писателей и автографы таких исторических личностей, как Екатерина II, Наполеон Бонапарт.

Но об этом подробнее в следующем посте, в котором мы заглянем внутрь библиотеки.

Использованы:

1. Давыдов В.И., Семёнов В.С. «Саратов историко-архитектурный», 2 изд, С.: 2012

2. Сайт «Фотографии старого Саратова (oldsaratov.ru)

3. Блог Дениса Жабкина. (жабкин.жж.рф)

4. Сайт Научной библиотеки СГУ (library.sgu.ru)

5. Осятинский А.П. «Архитектурный ансамбль К.Л. Мюфке в Саратове», С.:1984

6. Бичанина З.И. Созидатель: очерк жизни и творчества К.Л. Мюфке, М.:2008

Статья в Саратовской областной газете (кликабельно):

Здание зональной научной библиотеки СГУ. 1986 год.

В плане застройки университетского городка, предложенным Карлом Людвиговичем Мюфке в 1910 году, значилось здание фундаментальной библиотеки. Однако до революции строительство этого объекта так и не было начато. Согласно чертежам, подвальный этаж библиотеки планировался под хозяйственные нужды, на первом этаже велись специализированные операционные работы, второй этаж с двойной высотой потолков занимал главный библиотечный зал. В зале были запланированы мраморные колонны, античные статуи. Третий этаж в живописной манере – рабочие комнаты сотрудников. Но утверждённый строительной комиссией проект не был реализован.

Интерьер фундаментальной библиотеки. Чертёж К.Л. Мюфке.

Но это не значит, что библиотеки у университета тогда не было. Существование такого учебного заведения без научной библиотеки невозможно. И появилась она в том же году, когда университет начал свою работу. Фонд библиотеки на конец 1909 года составил 1553 названия в количестве 2658 томов. Основную часть фонда составили дары профессорско-преподавательского состава и частных лиц. Например, супруги Парцевские из Москвы направили в Саратов поездом 10 ящиков с книгами с 1668 томами и один ящик с хирургическими инструментами.

27 октября 1909 года библиотека была открыта в одноэтажном доме купца Замоткина, который находился на углу Никольской и Большой Сергиевской улиц (перекрёсток Радищева и Чернышевского).

Первое здание библиотеки.

Тогда это было более, чем оправдано, ведь через дорогу от этого дома находилось здание фельдшерской школы, где и проходило большинство занятий студентов университета, пока строились его собственные корпуса.

Литература студентам выдавалась на 1-2 дня и только по письменному заявлению профессора, журналы на дом не выдавались, их чтение разрешалось в кабинете библиотекаря университета 1-2 часа в день по рекомендации профессора.

Места для книг очень скоро стало не хватать, так как помимо библиотеки в одноэтажном доме была и канцелярия университета. Поэтому 4 августа 1910 года библиотека переехала в дом Епархиального ведомства на Большой Сергиевской улице № 147 (ныне ул. Чернышевского) и заняла в нём 4 комнаты первого этажа.

Второе здание библиотеки.

Но и это не помогло. Уже через год помещения здания перестали удовлетворять библиотечным нуждам. Фонд Библиотеки на конец 1910 года составил 9599 названия в количестве 18554 тома. Председатель Библиотечной комиссии университета, профессор И. А. Чуевский возбуждает перед Советом университета вопрос о необходимости постройки собственного здания для Библиотеки университета.

К концу 1912 года библиотечный фонд составляет уже 15073 названия в количестве 28518 томов. Свою личную библиотеку передаёт в дар член Государственного Совета действительный тайный советник М. Н. Галкин-Враский (саратовский губернатор в 1870-1879 гг). В её числе редкие зарубежные книги и красочные российские издание. есть экземпляры с авторскими подписями В. А. Верещагина, Я. П. Полонского, А. П. Чехова.

В начале 1914 года библиотека переместилась в построенный Физический институт (III корпус университета) на Московской площади, где ей выделили 6 комнат в южной половине второго и третьего этажа.

В столь тесных условиях ей пришлось существовать довольно долго. Вопрос о строительстве для библиотеки отдельного здания не раз поднимался. Были прошения о передаче различных зданий поблизости в распоряжение библиотеке. В частности, речь в прошениях шла о здании тюрьмы на Астраханской и зданиях старых казарм на Казрменной (ныне Университетской).

В 1923 году архитектор университета Карл Людвигович Мюфке составил проект достройки и перестройки здания Маминской церкви под фундаментальную библиотеку университета. Но проект не был реализован. Маминская церковь была разобрана, а на её фундаменте вырос жилой дом.

В мае июне 1928 года К. Л. Мюфке и Г. Ю. Маннсом разработано техническое задание для подготовки эскизного проекта отдельного здания ФБ СГУ. В мае 1929 года проект был представлен. На углу Ленинской (ныне – Московской) и Университетской улиц предполагалось выстроить здание в модном тогда стиле конструктивизм.

Проект здания фундаментальной библиотеки от 1919 года авторства К.Л. Мюфке.

В начале 1924 года решением Правления университета ФБ СГУ выделяются дополнительные помещения в I и II корпусах Университета, где организуются библиотечные пункты и читальные залы.

В 1938 году фонд библиотеки перевалил за 1 млн экземпляров.

В 1946-1956 годах библиотеке было выделено дополнительное помещение в здании бывшей 2-й Мужской гимназии на углу улиц Московской и Пугачёвской (ныне – средняя школа №67). Здесь разместили главный читальный зал.

И лишь в 1957 году научная библиотека обрела собственное здание, построенное по проекту архитекторов Д.Ф. Фридмана и С.В. Истомина. Здание было построено в классическом стиле и гармонировало с рядом стоящими корпусами университета. Если посмотреть на здание сверху, то оно напоминает форму раскрытой книги, где от круглых залов под углом в 90 градусов расходятся «страницы».

Это событие не случилось бы, если бы не личность директора Научной библиотеки СГУ. Вера Александровна Артисевич возглавляла библиотеку на протяжении беспрецедентно длительного срока – с 1931 по 1999 годы. С 1947 года началась разработка проекта здания библиотеки, в котором она принимала непосредственное участие. Проект переделывался больше десятка раз, было рекомендовано избавиться от обилия «внешних украшательств». И в 1950 году началось строительство библиотеки, которое продолжалось 7 лет.

Строительство библиотеки. 1952 год.

Вера Александровна внесла огромный вклад в библиотечное дело не только Саратова, но и всего Советского Союза, сделав Научную библиотеку СГУ одним из крупнейших в стране книжных хранилищ. В 1969 году библиотека получила статус Зональной – ответственной за работу всех научных библиотек на огромной территории юго-востока Европейской части СССР.

В 1999 году, после смерти Веры Александровны Артисевич, библиотеке было присвоено её имя, а в 2000 году на здании открыта мемориальная доска.

Мемориальная доска

Общая площадь библиотеки – 10897 кв.м., действуют 908 мест в 14 читальных залах и медиазал, 116 компьютеров. Работают около 20 отделов. Интерьеры библиотеки впечатляют не меньше, чем экстерьер! Лепнина, колонны, люстры, статуи, паркет. Всё сделано в самых лучших традициях сталинской архитектуры.

Сегодня фонд библиотеки насчитывает более 3,2 миллионов экземпляров. На отдел редких книг и рукописей приходится более 50 тысяч экземпляров. Это книги не только местного или российского, но и мирового значения, датируемые даже 15 веком. Имеются авторские подписи известных писателей и автографы таких исторических личностей, как Екатерина II, Наполеон Бонапарт.

Но об этом подробнее в следующем посте, в котором мы заглянем внутрь библиотеки.

Использованы:

1. Давыдов В.И., Семёнов В.С. «Саратов историко-архитектурный», 2 изд, С.: 2012

2. Сайт «Фотографии старого Саратова (oldsaratov.ru)

3. Блог Дениса Жабкина. (жабкин.жж.рф)

4. Сайт Научной библиотеки СГУ (library.sgu.ru)

5. Осятинский А.П. «Архитектурный ансамбль К.Л. Мюфке в Саратове», С.:1984

6. Бичанина З.И. Созидатель: очерк жизни и творчества К.Л. Мюфке, М.:2008

Статья в Саратовской областной газете (кликабельно):