Экскурсия по 1-му жилучастку. часть 3. Площадь Орджоникидзе

2 часть. Сегодня о том, чем завершилась экскурсия по 1-му жилучастку.

Итак, площадь Оржоникидзе. Сквер Дружбы народов перед зданием районной администрации. Не работающий плоскостной фонтан. Удивило количество игроков в шахматном павильоне.

Муниципальный памятник - огромный жилой дом. О нём я писал в предыдущем посте о площади.

Стадион "Волга" - бывший стадион авиазавода. Сейчас не в лучшем состоянии. А кольцо около него до сих пор является крупным транспортным узлом.

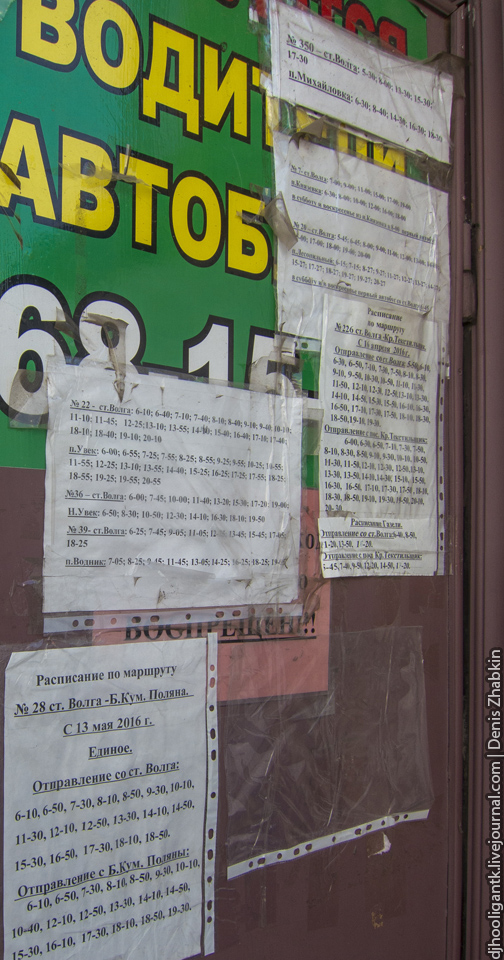

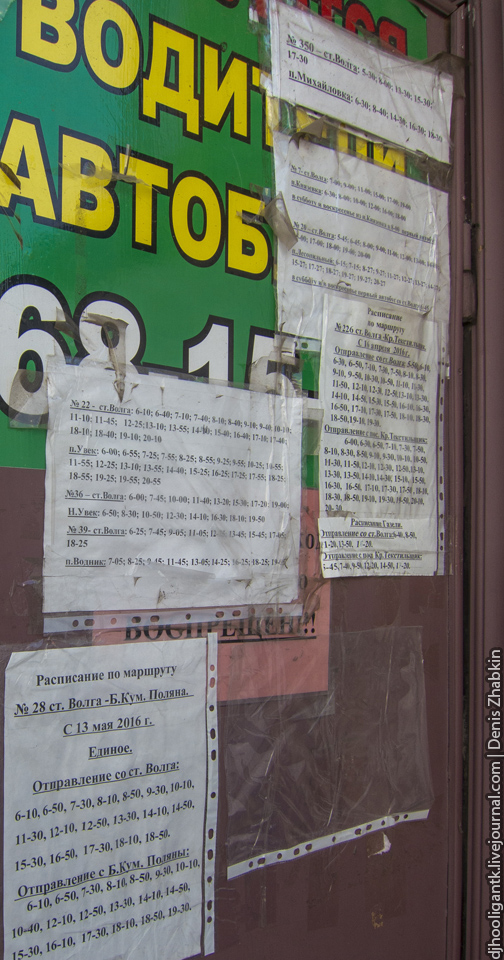

Расписания дачных автобусов и городских до посёлков Заводского района.

На этих маршрутах до сих пор курсирует много "Икарусов".

Между зданием клуба и заводоуправления вокруг первого памятника Ленину раньше было кольцо трамваев. Сюда приходили маршруты от улицы Чернышевского и из Пролетарского посёлка.

При пуске троллейбусов по этому кольцу стали ездить "четёрки", а трамваи перенесли на площадь Орджоникидзе за здание фабрики-кухни. Сейчас из двух колец осталось лишь одно.

Старое кольцо 1 и 15 трамвайных маршрутов, закрытых в 1997 году, поначалу использовали, а потом застроили жилым домом. Но большая часть кольца ещё осталась. Без рельсов правда.

Столбы с растяжками для контактной сети до сих пор на месте. Про старое кольцо я писал отдельный большой пост: Бывшее кольцо 1 и 15 трамвайных маршрутов

Сама же площадь практически застроена. Остаток её используется как местный проезд и кольцо 15-го троллейбуса, пущенного вместо одноименного трамвайного маршрута.

Под ногами обнаружился люк из Катав-Ивановска Челябинской области (!)

Кинотеатр «Темп» был построен был за два месяца в начале 1930-х и перестроен в 1950 году.

О нём я напишу отдельный пост, т.к. есть редкие фотографии его интерьеров при открытии в обновлённом виде - со Сталиным например.

Несколько лет назад он был закрыт, а в этом году передан муниципальному театру «Версия».

Муниципальные памятники площади - кинотеатр, фабрика-кухня, универмаг. Последний выглядел раньше так.

Сегодня он обезображен до неузнаваемости!

Отдельные фотосравнения были сделаны Марией Салий.

А мы доходим к ещё одному скрытому дому улицы Орджоникидзе.

Здесь табличка висит ещё с тех самых пор, когда фамилия писалась по старым правилам через "е".

На "Реформе ЖКХ" датой сдачи дома значится 1935 год. Редактированный конструктивизм.

Ну и фото на память. Последний раз я группой тут фотографировался в первом классе в 1987 году. Весь Заводской район фотографировался с этим Лениным.

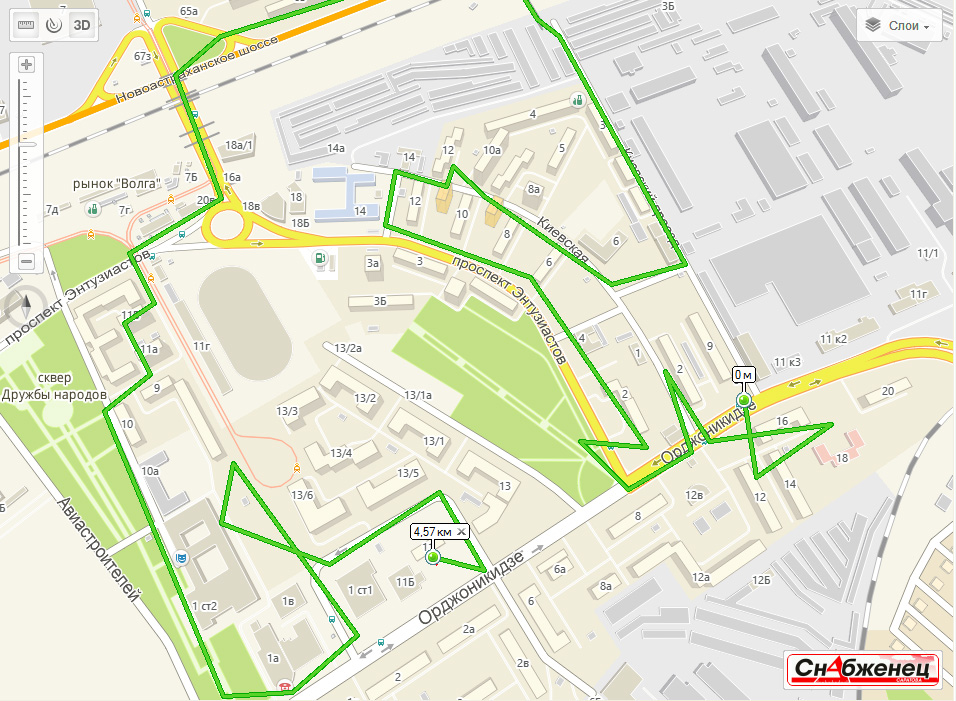

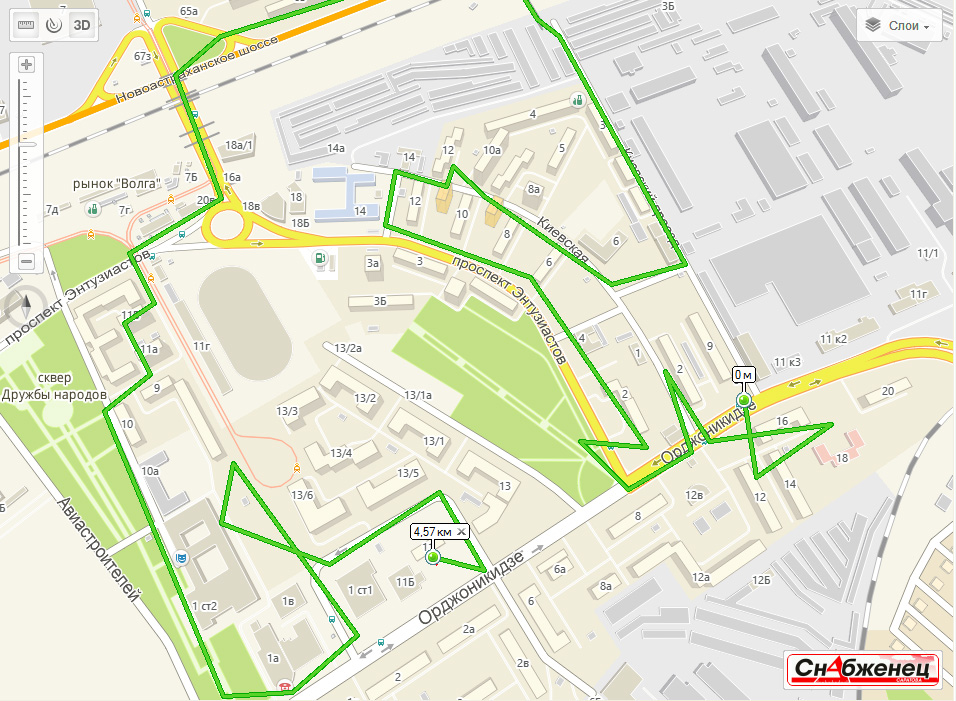

Пройденный путь.

Следующая экскурсия, вероятно последняя в рамках "Бюро нескучных выходных", состоится в воскресенье 31 августа в 16:00. Встреча на конечной 90-го автобуса "Крекинг". Тематика - соответствующая. Крекинг - один из старейших рабочих посёлков Саратова. Здесь до сих пор ещё можно почувствовать как застраивалась местность для советских рабочих в годы первой пятилетки. Как всегда мы узнаем что было/стало/планировалось/планируется. А в конце - сюрприз в виде красивого панорамного вида и бонус для транспортных фанатов :)

Итак, площадь Оржоникидзе. Сквер Дружбы народов перед зданием районной администрации. Не работающий плоскостной фонтан. Удивило количество игроков в шахматном павильоне.

Муниципальный памятник - огромный жилой дом. О нём я писал в предыдущем посте о площади.

Стадион "Волга" - бывший стадион авиазавода. Сейчас не в лучшем состоянии. А кольцо около него до сих пор является крупным транспортным узлом.

Расписания дачных автобусов и городских до посёлков Заводского района.

На этих маршрутах до сих пор курсирует много "Икарусов".

Между зданием клуба и заводоуправления вокруг первого памятника Ленину раньше было кольцо трамваев. Сюда приходили маршруты от улицы Чернышевского и из Пролетарского посёлка.

При пуске троллейбусов по этому кольцу стали ездить "четёрки", а трамваи перенесли на площадь Орджоникидзе за здание фабрики-кухни. Сейчас из двух колец осталось лишь одно.

Старое кольцо 1 и 15 трамвайных маршрутов, закрытых в 1997 году, поначалу использовали, а потом застроили жилым домом. Но большая часть кольца ещё осталась. Без рельсов правда.

Столбы с растяжками для контактной сети до сих пор на месте. Про старое кольцо я писал отдельный большой пост: Бывшее кольцо 1 и 15 трамвайных маршрутов

Сама же площадь практически застроена. Остаток её используется как местный проезд и кольцо 15-го троллейбуса, пущенного вместо одноименного трамвайного маршрута.

Под ногами обнаружился люк из Катав-Ивановска Челябинской области (!)

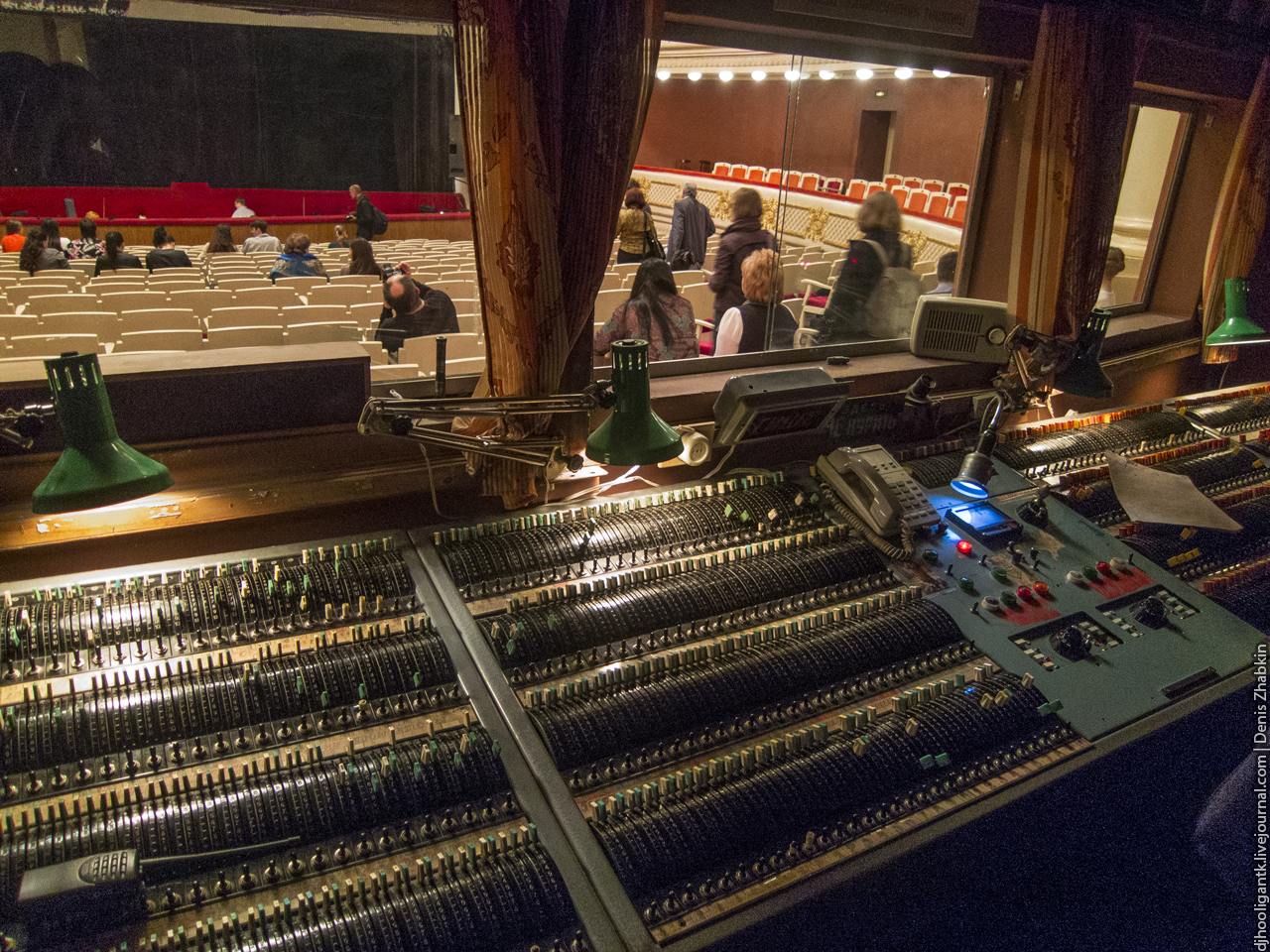

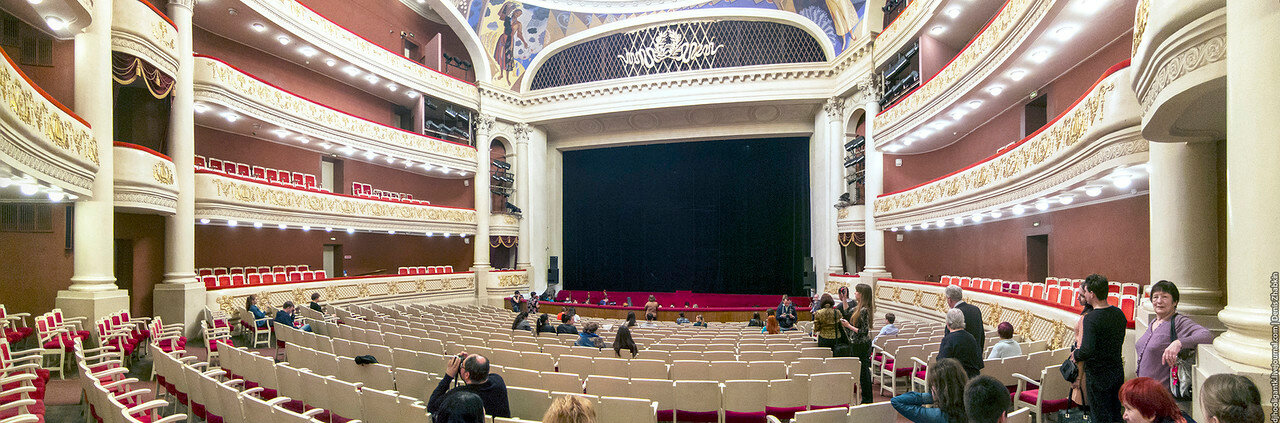

Кинотеатр «Темп» был построен был за два месяца в начале 1930-х и перестроен в 1950 году.

О нём я напишу отдельный пост, т.к. есть редкие фотографии его интерьеров при открытии в обновлённом виде - со Сталиным например.

Несколько лет назад он был закрыт, а в этом году передан муниципальному театру «Версия».

Муниципальные памятники площади - кинотеатр, фабрика-кухня, универмаг. Последний выглядел раньше так.

Сегодня он обезображен до неузнаваемости!

Отдельные фотосравнения были сделаны Марией Салий.

А мы доходим к ещё одному скрытому дому улицы Орджоникидзе.

Здесь табличка висит ещё с тех самых пор, когда фамилия писалась по старым правилам через "е".

На "Реформе ЖКХ" датой сдачи дома значится 1935 год. Редактированный конструктивизм.

Ну и фото на память. Последний раз я группой тут фотографировался в первом классе в 1987 году. Весь Заводской район фотографировался с этим Лениным.

Пройденный путь.

Следующая экскурсия, вероятно последняя в рамках "Бюро нескучных выходных", состоится в воскресенье 31 августа в 16:00. Встреча на конечной 90-го автобуса "Крекинг". Тематика - соответствующая. Крекинг - один из старейших рабочих посёлков Саратова. Здесь до сих пор ещё можно почувствовать как застраивалась местность для советских рабочих в годы первой пятилетки. Как всегда мы узнаем что было/стало/планировалось/планируется. А в конце - сюрприз в виде красивого панорамного вида и бонус для транспортных фанатов :)