Богословский: мельница, буксир "Коля" и трактиры

Прогуливаясь по исторической части улицы Мичурина, на пересечении ее с Соляной невозможно не обратить внимание на каменный одноэтажный дом с куполом и закругленным углом. Резная деревянная дверь, обилие лепнины, маскароны (скульптурные украшения здания в форме головы человека) говорят нам о том, что это памятник архитектуры.

Так оно и есть. Дом по адресу ул.Мичурина, 186 (ул. Соляная, 26) числится в списке выявленных объектов культурного наследия, как «Дом Богословского, 1870-е гг.».

Однако в конце 1870-х, когда это здание было построено, оно принадлежало саратовскому купцу второй гильдии И.Е. Рождественскому. Так кто же такой этот Богословский?

Купец Рождественский был владельцем водочного завода и крупным виноторговцем. Вместе с сыном он содержал несколько трактиров. А Василий Васильевич Богословский, герой нашего рассказа, работал у него служащим.

После смерти Рождественского, всё его имущество (дом и производство, которое находилось тут же) достается вдове Евгении Ильиничне Рождественской и Василию Богословскому, который проживал в одной из квартир домовладения.

Как же получилось, что служащий получает в наследство часть имущества своего работодателя? Так хорошо трудился, заслужил доверие больше чем собственные дети? Современные книги не дают ответа на этот вопрос.

Но кое-что стало понятно, когда я заглянул в списки прихожан Рождество-Богородицкой (Старо-Никольской) церкви за 1890 год. В них обнаруживается следующая запись по поводу данного дома:

«В доме Рождественской живет зять ея личный почетный гражданин Василий Васильевич Богословский (30 лет), жена его Антонина Иванова (24), дети: Василий (5), Татьяна (4), Иван (3), Петр (1)».

То есть, выходит, что Василий успешно женился на дочери хозяина дома, став членом его семьи. Поэтому факт наследования состояния уже не вызывает удивления. Хотя и тут есть сомнения, так как на момент смерти Рождественского дочери было 16 лет, а первый внук родится только через 3 года.

Резная дверь дома Богословского

Так или иначе, дела у Василия Богословского пошли в гору. Он продолжал водочное производство, содержал пять трактиров в разных частях города у базарных площадей и задумался о новом бизнесе.

Лепнина в доме Богословского

Так как производство водки зависело от поставок хлебного зерна, он решил освоить новое направление. Для этого он приобрёл девять барж и буксир, который назвал «Коля». Используя этот речной флот, он скупал пшеницу у немецких колонистов и на волжских пристанях и продавал ее саратовским мукомолам, оставляя часть для своего дела.

К 1895 году Василий Васильевич становится купцом первой гильдии, то есть попадает в сотню самых богатых торговцев Саратовской губернии. В ноябре этого года он приобретает у вдовы Евгении Рождественской земельные участки со всеми жилыми и нежилыми постройками, водочным заводом, становясь единоличным владельцем дома Богословского и его завода.

Теперь вся цепочка от сырья до потребителя была отстроена и контролировалась на всех этапах. Покупка зерна, использование его для производства, реализация продукции в трактирах. Однако останавливаться на этом он не собирался.

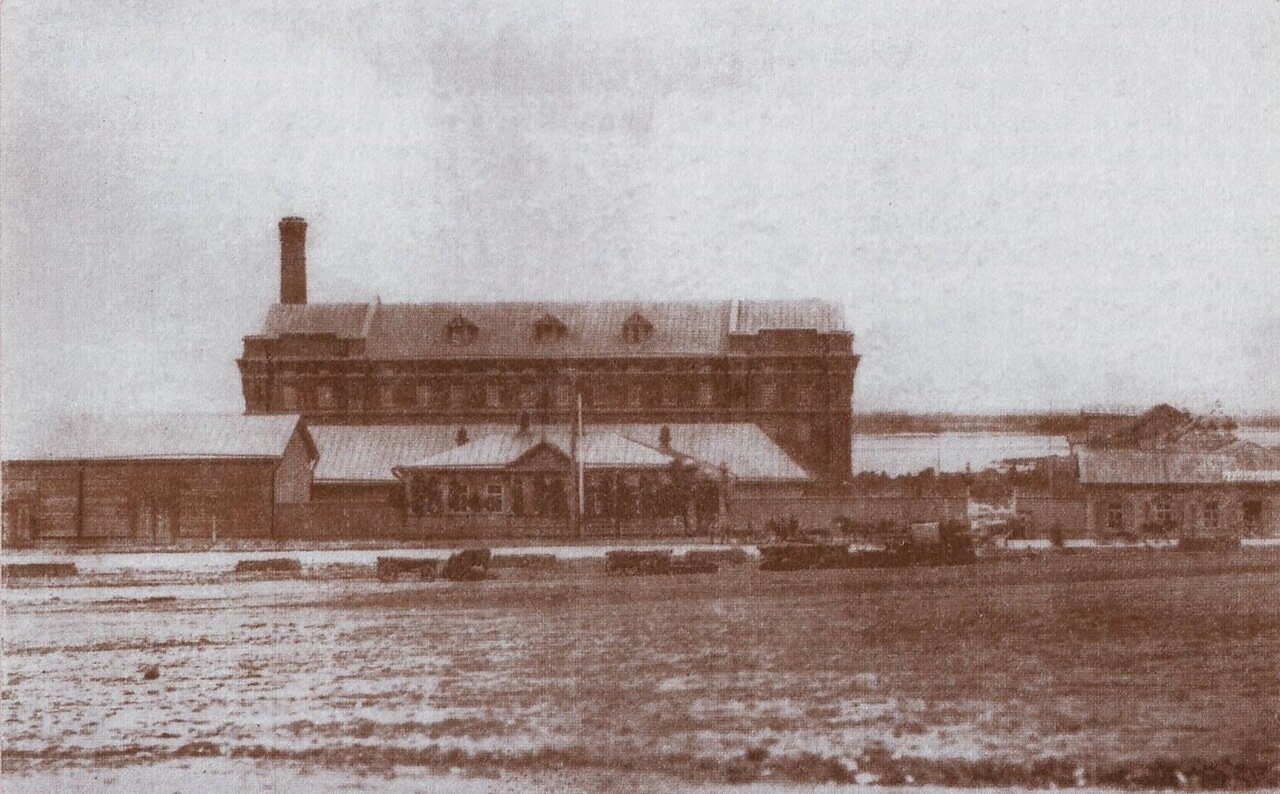

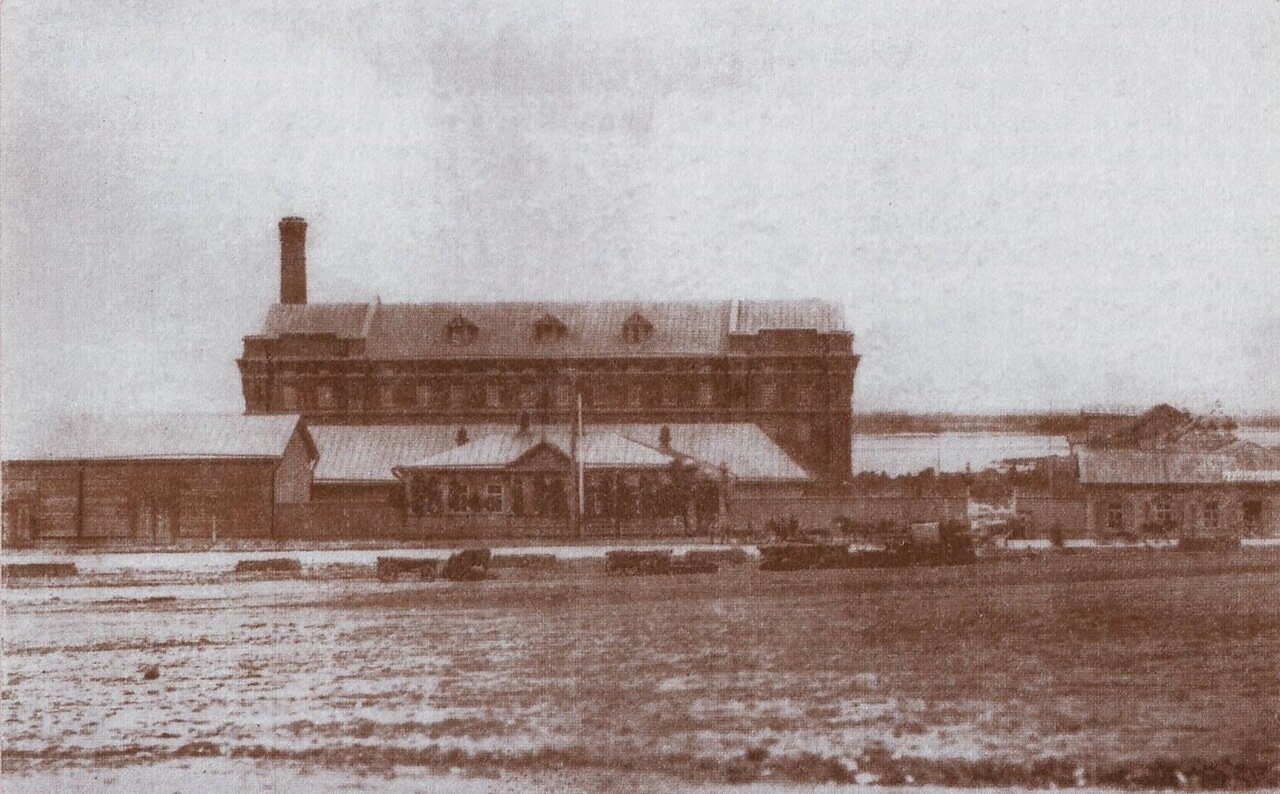

В конце XIX века он решает, что вместо продажи зерна саратовским мукомолам, нужно самому стать одним из них. Для этого он начинает строительство пятиэтажного здания паровой мельницы в районе Дегтярной площади. Весной 1900 года мельница дала первый помол.

Справочник для мукомолов того времени так описывает оснащение мельницы:

«Паровая машина "Компаундъ", 600 л.с. с парораспределителем и 3 котла баттарейной системы (3600 кв.фунтов общей поверхности нагрева) производства завода Доброва и Набгольц, 27 вальцевых станков, группа просеивателей системы К. Хагенмахера, 26 кроватных разсевов той же системы, 4 зиг-заг-тарара, 6 сепараторов, 10 наждачек вертикальных и горизонтальных завода Доброва и Набгольц. Отопление нефтью, освещение электрическое. Динамо-машина завода Братьев Каменских, Доброва и Набгольц».

В 1901 году на мельнице было перемолото 150 тысяч пудов пшеницы и 60 тысяч пудов ржи. В 1902 году мельница была модернизирована и ее производительность выросла почти вдвое. По данным на 1909 год на производстве трудилось 80 рабочих. Зерно поставляется из Саратовской и Самарской губернии. Мельница перемалывает 10000 пудов пшеницы и 2000 пудов ржи в сутки, производится 10 сортов муки. Сбыт осуществляется на месте, а также в Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске, Рыбинске, Финляндии и других городах.

Таким образом, Василий Васильевич Богословский становится одним из крупнейших хлеботорговцев и мукомолов Саратовской губернии. Свою контору он открывает в злачном торговом месте, рядом с биржей и Верхним базаром - на нижнем этаже здания Народной аудитории (ныне Областная научная библиотека).

В 1909 году, на первой Всероссийской Мукомольной выставке в Петрограде его фирма была удостоена высшей награды - большой золотой медали.

Однако начались в судьбе нашего героя и черные полосы. Не сумев вовремя расплатиться с кредиторами, за ним был признан долг в 1,7 млн рублей, тогда как все его имущество оценивалось лишь в 700 тысяч.

Имущество Богословского было описано и всё домовладение на углу Соляной и Малой Сергиевской (Мичурина) было продано братьям Зейферт на покрытие долгов. Созданная администрация по делам Богословского сумела на полученные ссуды постепенно расплатиться с кредиторами и возвратить всю собственность Василию Васильевичу.

Остатки системы подвеса фонаря

Казалось бы, теперь все будет хорошо. Но в 1912 году случилась другая беда, весьма распространенная в то время среди мукомолов. Здание мельницы и вспомогательные строения сгорели во время пожара.

Газета "Саратовская копеечка" за 30 января 1912 писала: "Сгоревшая мельница В.В. Богословского, как мы слышали, вряд ли будет возобновлена, т.к. на это потребуется несколько сот тысяч рублей. Между тем, кредиторы Богословского не склонны, по-видимому, затрачивать крупную сумму ввиду неурожайного, тяжелого для коммерсантов года".

Чтобы не останавливать производство, Василий Богословский арендовал у наследников купца Николая Васильевича Скворцова паровую мельницу на Астраханской улице. Здание мельницы Скворцова сохранилось и известно саратовцам по памятнику Ленину в её дворе, который раскрашивали в разные цвета, а сейчас пририсовали к ногам вождя революции цветочки.

Через два года Богословский восстановил мельницу, но тут новая напасть. Началась первая мировая война и связанные с ней трудности – отсутствие рабочих, сырья. А потом грянула Октябрьская революция, и все имущество Василия Богословского было национализировано.

Судьба его семьи осталась неизвестной, а вот дом и мельница дожили до наших дней. В советское время и в доме, и в мельнице были организованы коммунальные квартиры.

Печь в доме Богословского

Промышленные помещения мельницы были переделаны в жилые, и крепкая мельница с толстыми стенами из красного кирпича начала выполняет функцию жилого дома.

Общая кухня в мельнице Богословского

Использованные источники:

- Блог Дениса Жабкина жабкин.жж.рф

- Мукомольное дело в России : Настол. справ. кн. для мукомолов, мельнич.-строит. фирм, машиностроит. з-дов..."- Одесса : Индустрия, 1909

- Давыдов В.И., Семёнов В.Н. Саратов историко-архитектурный, Саратов: 2 изд., 2012

- Сайт "Фотографии старого Саратова" oldsaratov.ru

Статья в "Саратовской областной газете" (кликабельно):

См. также

Мельницы Дегтярной площади. Мельница Богословского

Так оно и есть. Дом по адресу ул.Мичурина, 186 (ул. Соляная, 26) числится в списке выявленных объектов культурного наследия, как «Дом Богословского, 1870-е гг.».

Однако в конце 1870-х, когда это здание было построено, оно принадлежало саратовскому купцу второй гильдии И.Е. Рождественскому. Так кто же такой этот Богословский?

Купец Рождественский был владельцем водочного завода и крупным виноторговцем. Вместе с сыном он содержал несколько трактиров. А Василий Васильевич Богословский, герой нашего рассказа, работал у него служащим.

После смерти Рождественского, всё его имущество (дом и производство, которое находилось тут же) достается вдове Евгении Ильиничне Рождественской и Василию Богословскому, который проживал в одной из квартир домовладения.

Как же получилось, что служащий получает в наследство часть имущества своего работодателя? Так хорошо трудился, заслужил доверие больше чем собственные дети? Современные книги не дают ответа на этот вопрос.

Но кое-что стало понятно, когда я заглянул в списки прихожан Рождество-Богородицкой (Старо-Никольской) церкви за 1890 год. В них обнаруживается следующая запись по поводу данного дома:

«В доме Рождественской живет зять ея личный почетный гражданин Василий Васильевич Богословский (30 лет), жена его Антонина Иванова (24), дети: Василий (5), Татьяна (4), Иван (3), Петр (1)».

То есть, выходит, что Василий успешно женился на дочери хозяина дома, став членом его семьи. Поэтому факт наследования состояния уже не вызывает удивления. Хотя и тут есть сомнения, так как на момент смерти Рождественского дочери было 16 лет, а первый внук родится только через 3 года.

Резная дверь дома Богословского

Так или иначе, дела у Василия Богословского пошли в гору. Он продолжал водочное производство, содержал пять трактиров в разных частях города у базарных площадей и задумался о новом бизнесе.

Лепнина в доме Богословского

Так как производство водки зависело от поставок хлебного зерна, он решил освоить новое направление. Для этого он приобрёл девять барж и буксир, который назвал «Коля». Используя этот речной флот, он скупал пшеницу у немецких колонистов и на волжских пристанях и продавал ее саратовским мукомолам, оставляя часть для своего дела.

К 1895 году Василий Васильевич становится купцом первой гильдии, то есть попадает в сотню самых богатых торговцев Саратовской губернии. В ноябре этого года он приобретает у вдовы Евгении Рождественской земельные участки со всеми жилыми и нежилыми постройками, водочным заводом, становясь единоличным владельцем дома Богословского и его завода.

Теперь вся цепочка от сырья до потребителя была отстроена и контролировалась на всех этапах. Покупка зерна, использование его для производства, реализация продукции в трактирах. Однако останавливаться на этом он не собирался.

В конце XIX века он решает, что вместо продажи зерна саратовским мукомолам, нужно самому стать одним из них. Для этого он начинает строительство пятиэтажного здания паровой мельницы в районе Дегтярной площади. Весной 1900 года мельница дала первый помол.

Справочник для мукомолов того времени так описывает оснащение мельницы:

«Паровая машина "Компаундъ", 600 л.с. с парораспределителем и 3 котла баттарейной системы (3600 кв.фунтов общей поверхности нагрева) производства завода Доброва и Набгольц, 27 вальцевых станков, группа просеивателей системы К. Хагенмахера, 26 кроватных разсевов той же системы, 4 зиг-заг-тарара, 6 сепараторов, 10 наждачек вертикальных и горизонтальных завода Доброва и Набгольц. Отопление нефтью, освещение электрическое. Динамо-машина завода Братьев Каменских, Доброва и Набгольц».

В 1901 году на мельнице было перемолото 150 тысяч пудов пшеницы и 60 тысяч пудов ржи. В 1902 году мельница была модернизирована и ее производительность выросла почти вдвое. По данным на 1909 год на производстве трудилось 80 рабочих. Зерно поставляется из Саратовской и Самарской губернии. Мельница перемалывает 10000 пудов пшеницы и 2000 пудов ржи в сутки, производится 10 сортов муки. Сбыт осуществляется на месте, а также в Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске, Рыбинске, Финляндии и других городах.

Таким образом, Василий Васильевич Богословский становится одним из крупнейших хлеботорговцев и мукомолов Саратовской губернии. Свою контору он открывает в злачном торговом месте, рядом с биржей и Верхним базаром - на нижнем этаже здания Народной аудитории (ныне Областная научная библиотека).

В 1909 году, на первой Всероссийской Мукомольной выставке в Петрограде его фирма была удостоена высшей награды - большой золотой медали.

Однако начались в судьбе нашего героя и черные полосы. Не сумев вовремя расплатиться с кредиторами, за ним был признан долг в 1,7 млн рублей, тогда как все его имущество оценивалось лишь в 700 тысяч.

Имущество Богословского было описано и всё домовладение на углу Соляной и Малой Сергиевской (Мичурина) было продано братьям Зейферт на покрытие долгов. Созданная администрация по делам Богословского сумела на полученные ссуды постепенно расплатиться с кредиторами и возвратить всю собственность Василию Васильевичу.

Остатки системы подвеса фонаря

Казалось бы, теперь все будет хорошо. Но в 1912 году случилась другая беда, весьма распространенная в то время среди мукомолов. Здание мельницы и вспомогательные строения сгорели во время пожара.

Газета "Саратовская копеечка" за 30 января 1912 писала: "Сгоревшая мельница В.В. Богословского, как мы слышали, вряд ли будет возобновлена, т.к. на это потребуется несколько сот тысяч рублей. Между тем, кредиторы Богословского не склонны, по-видимому, затрачивать крупную сумму ввиду неурожайного, тяжелого для коммерсантов года".

Чтобы не останавливать производство, Василий Богословский арендовал у наследников купца Николая Васильевича Скворцова паровую мельницу на Астраханской улице. Здание мельницы Скворцова сохранилось и известно саратовцам по памятнику Ленину в её дворе, который раскрашивали в разные цвета, а сейчас пририсовали к ногам вождя революции цветочки.

Через два года Богословский восстановил мельницу, но тут новая напасть. Началась первая мировая война и связанные с ней трудности – отсутствие рабочих, сырья. А потом грянула Октябрьская революция, и все имущество Василия Богословского было национализировано.

Судьба его семьи осталась неизвестной, а вот дом и мельница дожили до наших дней. В советское время и в доме, и в мельнице были организованы коммунальные квартиры.

Печь в доме Богословского

Промышленные помещения мельницы были переделаны в жилые, и крепкая мельница с толстыми стенами из красного кирпича начала выполняет функцию жилого дома.

Общая кухня в мельнице Богословского

Использованные источники:

- Блог Дениса Жабкина жабкин.жж.рф

- Мукомольное дело в России : Настол. справ. кн. для мукомолов, мельнич.-строит. фирм, машиностроит. з-дов..."- Одесса : Индустрия, 1909

- Давыдов В.И., Семёнов В.Н. Саратов историко-архитектурный, Саратов: 2 изд., 2012

- Сайт "Фотографии старого Саратова" oldsaratov.ru

Статья в "Саратовской областной газете" (кликабельно):

См. также

Мельницы Дегтярной площади. Мельница Богословского